Vom Leben und Sterben in Indien

von Jonas · 27. April 2025

Liebe Leserinnen und Leser,

Vor nunmehr drei Monaten habe ich aus Dubai berichtet. In der Wüstenmetropole hatte ich einen Zwischenstopp eingelegt auf meinem Weg nach Indien und später Nepal. Nun endlich komme ich dazu, von den nächsten Reisestationen zu berichten. Die Reisen in Indien und Nepal waren von einem hohen Tempo geprägt. Besonders die Zeit in Nepal war hektisch: dort habe ich ja viele Wochen für das ZDF gearbeitet.

Indien war ehrlich gesagt ein Land, das mich bisher nicht so angezogen hatte. Ich dachte immer, es sei herausfordernd zu bereisen. Zumindest hatten mir das einige Freunde erzählt, die bereits da waren. Außerdem festigte sich dieser Eindruck durch verschiedene Dokumentationen, die ich gesehen hatte. Doch inzwischen habe ich in Berlin einige Freunde, die aus Indien hergezogen sind. Letztes Jahr haben wir gemeinsam das indische Lichterfest Diwali gefeiert. Bei dieser Gelegenheit kündigten Chinmayee und Sabyasachi, die Diwali-Gastgeber, ihre Hochzeit an, die sie im Januar in Indien feiern wollten. Zusammen mit einigen anderen Berlinern, war auch ich eingeladen. Ich freute mich sehr. Das Timing war perfekt, da ich im Februar ohnehin für das ZDF in Nepal drehen würde. Da liegt Indien ja auf dem Weg. Der organisierte Rahmen der drei Hochzeitsfeiertage und die Kontakte zu den Indern vor Ort würden mir den Start in Indien erleichtern. So sagte ich zu.

Und nun saß ich am 13. Januar im Flieger von Dubai nach Pune im Westen von Indien. Das Flugzeug war voller Inder, augenscheinlich war ich der einzige Ausländer. Nun war ich doch ein wenig aufgeregt. Was würde mich erwarten? Ist Indien so überwältigend, wie ich immer gehört hatte? Jetzt gab es jedenfalls kein Zurück mehr.

Ich weiß noch genau, wie ich in Pune aus dem Flughafen heraustrat. Eine heiße, stickige Luft schlug mir ins Gesicht. „Taxi, Sir? Taxi, Sir?“ schallte es mir entgegen. „No need, thank you.“, rief ich zurück und folgte den Schildern zur ausgewiesenen UBER-Abholzone. Das Taxi war schnell bestellt. Die Abholzone befand sich interessanterweise in einem Keller des Parkhauses. Hunderte Taxis fuhren hier im Sekundentakt an mir vorbei. Die Leute versuchten eifrig, die Kennzeichen zu erspähen, um ihr eigenes Taxi zu finden. Der Krach war ohrenbetäubend. Es herrschte ein absolutes Verkehrschaos und die einzelnen Autos verkeilten sich immer wieder beim Versuch, sich in die einspurige Ausfahrt einzusortieren. Die Lösung für dieses Problem heißt in Indien laut hupen. Ob es dadurch schneller geht, darüber kann man sich streiten. (Nein, es ging nicht schneller.) Aber als ich im Taxi saß und um mich herum das hektische Verkehrstreiben und das Hupkonzert aufnahm, freute ich mich richtig auf Indien. Die Absurdität der Szene hatte etwas Sympathisches. Nach 20 Minuten gelang es uns endlich, das enge Parkhaus zu verlassen und in die Nacht hinauszufahren.

Es war beinahe Mitternacht. Während in der Dunkelheit die Gebäude wie Schablonen an mir vorbeiflogen, machte ich die ersten Beobachtungen. Zuerst fiel mir auf, dass einzelne Straßen jeweils ihre ganz eigenen Gerüche hatten. Für einige hundert Meter dominierte der beißende Gestank von Rauch, dann stieg der Geruch von verrottetem Müll in die Nase. Zwischendurch roch es nach Fleisch, dann nach Benzin. Wenn wir einen Fluss überquerten, erinnerten mich die Gerüche an unseren Filmdreh in der Hamburger Abwasserkanalisation. Außerdem bemerkte ich, dass auch nachts noch einiges los war. Viele Leute hatten sich um kleine Feuer versammelt, hier und da lief eine Kuh über die Straße, Hunde verfolgten die letztens Rikschas, die in der Nacht vorbeifuhren. Nach einer Dreiviertelstunde erreichte ich endlich das Hotel Centro, ein wirklich modernes Hotel in der Mitte der Stadt, mein Zuhause für die nächsten Tage in Pune.

Bis zum Beginn der dreitägigen Hochzeit hatte ich noch zwei Tage, um Pune zu erkunden. Am ersten Tag lief ich einfach ohne Ziel durch die Stadt. Ich wollte mir einen Eindruck vom alltäglichen Leben in Indien machen. Und ich wurde angenehm überrascht. Ich bewegte mich ohne jegliche Schwierigkeiten durch die Stadt. Hier in Pune wurde ich während meiner Erkundungen überwiegend ignoriert; auch das Fotografieren der Menschen war kein Problem. In der Regel frage ich die Menschen, wenn ich Portraits von ihnen machen möchte. „Can I take a photo?“, frage ich und zeige auf die Kamera. Hier in Indien begegnete mir als Antwort eine für mich neue Art des Kopfschüttelns. Sie bewegen den Kopf horizontal nach links und rechts, ohne dabei das Gesicht abzuwenden. Eine perfekte Mischung aus den mir gängigen Gesten für Ja und Nein. Was bedeutet das nun? Ich wusste es nicht, wiederholte meine Frage nach dem Foto teils mehrfach und fotografierte dann einfach die Leute, jedoch nicht ohne zu wissen, ob sie das gerade erlaubt hatten oder nicht. Erst nach ein paar Stunden verstand ich, was dieses seitliche Kopfschütteln tatsächlich ja bedeutet. Und nach einigen Tagen, begann ich die neue Geste sogar selbst zu nutzen.

Pune ist eine spannende Stadt. Die Straßen sind voller kleiner Marktstände und Tempel. In den Gassen drängeln sich hunderte, tausende Menschen. Hier kann man sich in riesigen Märkten verlieren, die meist thematisch geordnet sind. Das ist typisch für asiatische Märkte. Es gibt eine ganze Straße nur für Töpfe und Geschirr, eine Straße für Gemüse, für Kleidung, für Tempelopfergaben, für Hochzeitsschmuck, für Autoteile, für Rikscha-Räder usw.… Ich wollte direkt am ersten Tag meine Hochzeitskleidung kaufen. Chinmayee und Sabby hatten eine Beschreibung der einzelnen Fest-Abschnitte verschickt, auf der auch Kleidungsvorschläge und sogar die passenden Geschäfte vermerkt waren. Ein Geschäft für hochwertige und dementsprechend etwas teurere Hochzeitskleidung ist Manyavar. Hier findet die Beratung auf Englisch statt und die Kleidung wird vor dem Verkauf nochmal passgenau für den Träger umgeschneidert, gebügelt und dampfgereinigt. Ich machte eine Manyavar-Filiale ausfindig und verbrachte rund drei Stunden mit der Anprobe, begleitet von einer ganzen Gruppe eifriger Verkäufer aus der Herren-Abteilung. Es gab teils recht günstige Kleidung, vor allem bunte Kurtas. Da hätte ich mir einfach drei Stück kaufen können, dazu ein Paar Schuhe, und dann wäre die Garderobe wohl schon komplett gewesen. Aber die günstigen Kurtas kamen mir wie Kostüme vor. Bei dieser meiner ersten indischen Hochzeit wollte ich nicht wie eine indische Parodie herumlaufen. Mein Ziel war es, Kleidungsstücke zu kaufen, die mir objektiv betrachtet stehen würden. Ich entschied mich für eine rote Kurta, die hübsch bestickt war, dazu ein passender gold-weißer Schal und weiße Schuhe. Außerdem wollte ich zwei Anzüge kaufen, einen weißen und einen schwarzen. Sie waren mit glitzernden Steinchen und tollen Mustern versehen. Nun war es an der Zeit, die Beträge auf den kleinen Preisschildern zu summieren. Die ernüchternde Antwort: Es würde rund 600 Euro kosten. Egal. Ich kaufte es, weil ich bei dieser Hochzeit genauso gut gekleidet sein wollte wie die indischen Gäste. Auf keinen Fall möchte ich ein Tourist sein, der sich, nur um Geld zu sparen, eine einfache Kurta überwirft, dessen Outfit den anderen Gästen wohl negativ auffällt, dem man aber Komplimente macht einfach, weil er immerhin den weiten Weg auf sich genommen hat. Später würde mir klar, dass ich das falsch eingeschätzt hatte. Aber fürs Erste hatte ich nun Kleidungsstücke, mit denen ich mich vor den anderen Gästen bestimmt nicht verstecken müsste. Beinahe freundschaftlich wurde ich verabschiedet.

Meine einzige Pflicht war erledigt. Den nächsten Tag nutze ich, um weiter die Stadt zu erkunden. Ich besuchte Shaniwar Wada, eine Festung aus dem 18. Jahrhundert, die einst als Regierungssitz der mächtigen Peshwa-Familie diente. Ein großer Teil der Festung ist bereits im 19. Jahrhundert niedergebrannt, zehn Jahre nachdem die Briten die Regierung der Peshwa ohnehin beendet hatten. Die steinernen Mauern und offenliegenden Fundamente verlorener Gebäude kann man noch heute besichtigen. Die Anlage ähnelt einer deutschen Burgruine. Interessant für mich war, dass ich hier sehr häufig angesprochen wurde, anders als draußen in den Straßen der Stadt. Viele Besuchergruppen fragten mich nach einem gemeinsamen Foto. So kam ich auch mit vielen Menschen ins Gespräch. In Erinnerung blieb mir eine Begegnung einem Mann und seiner jüngeren Frau, sowie ihrer Mutter. Ich unterhielt mich erst mit dem Mann, da er mich angesprochen hatte, versuchte dann aber auch die Frau ins Gespräch einzubeziehen. Ich stellte ihr ein paar Fragen, die jedoch immer ihr Mann beantwortete, während sie mich freundlich anlächelte und nickte.

Ich besuchte weitere Märkte. Spannend empfand ich einen Gemüsemarkt, der in einem ehemaligen britischen Verwaltungsgebäude errichtet wurde, nachdem es durch die Unabhängigkeit obsolet geworden war. Da, wo sich in meiner Vorstellung damals britische Beamte an kleinen Schreibtischen über dicke Bücher beugten, stapelten sich nun Zwiebeln auf den verstaubten Fliesen. Am Abend traf ich mich noch mit den anderen Berlinern: Anni, John, Regina und Paul. Sie sind einen Tag nach mir angekommen, und zwar mit dem Zug aus Mumbai. Nun waren sie den ganzen Tag mit dem Einkaufen ihrer Kleidung beschäftigt.

Bisher hatte mir die Indienreise großen Spaß gemacht. Von den teils negativen Vorankündigungen hatte sich noch nichts bestätigt. Ich wurde überall freundlich empfangen (oder ignoriert), es gab keine unangenehmen oder überforderten Situationen. Nun stand endlich die Hochzeit bevor. Die Feier war in drei Tage aufgeteilt. Zwei Tage hier in Pune, wo die eigentliche Trauung stattfinden sollte. Eine Woche später dann stand noch eine Feier in Kolkata an, der Heimatstadt des Bräutigams. Für die ersten beiden Feiertage wurden wir mit einem Bus abgeholt. Die Feierlichkeiten fanden außerhalb von Pune statt, in einer kleinen, historisch anmutenden Anlage mit Garten.

Ich versuche nun die einzelnen Programmpunkte zu beschreiben. Dabei kann ich mich nur auf meine eigenen Beobachtungen beziehen. Die ausführlichen Hintergründe dieser teils sehr detailreich choreografierten Zeremonien sind sicher vielschichtig und kulturell verankert, für einen Außenstehenden aber nicht unbedingt beim ersten Mal in ihrer vollen Bedeutung zu begreifen.

Der erste Tag war der Verlobung gewidmet. Der klassische Hochzeitsantrag, wie man ihn bei uns kennt, ist hier weniger verbreitet. Stattdessen wird die Verlobung als Teil der Hochzeit durchgeführt, in unserem Fall eben an diesem ersten Feiertag. Der Morgen begann mit einer Haldi-Zeremonie. Haldi ist eigentlich das Hindi-Wort für die Gelbwurz. Bei dieser Zeremonie saßen Braut und Bräutigam in einer hübsch mit Blumen dekorierten Kulisse und wurden nacheinander von den teilnehmenden Gästen mit einer gelben Kurkuma-Paste eingerieben. Auch die Gäste bekamen diese Paste auf das Gesicht gestrichen. Diese Zeremonie dient dazu, das Brautpaar zu reinigen, bevor sie sich das Ja-Wort geben. Die Haldi-Zeremonie steht auch für den Wunsch nach Fruchtbarkeit, Glück und Reinheit. Dazu gab es einige Tänze und Musik. Dabei wurden auch große Wasserschnecken als Blasinstrument verwendet. Die Atmosphäre war angenehm ungezwungen. Es hat sich für mich fast wie eine Gartenparty angefühlt. Während der ganzen Zeremonie konnte man sich mit den anderen Gästen unterhalten, wenn man vom Zuschauen eine Pause brauchte. Dann konnte man selbst Kurkuma-Paste verreiben, um sich danach wieder Gesprächen zu widmen. Auch Chinmayee und Sabby waren sichtlich gut gelaunt und lachten viel, belustigt von dem farbenfrohen Durcheinander.

Wir Gäste hatten auch eine Vielzahl an symbolisch ausgesuchten Geschenken bekommen, die wir dem Brautpaar überreichten. So gab es zum Beispiel einen Kuchen in Form eines Fisches. Der Fisch ist ein Symbol für Fruchtbarkeit bei bengalischen Hochzeitsritualen. Vielleicht hatte dieses Geschenk also die Familie des Bräutigams, der aus der bengalischen Region in Ost-Indien stammt, herausgesucht. Die Hochzeit war im Allgemeinen aber eher an den Gepflogenheiten der hier ansässigen Marathi orientiert. Danach folgten einige Stunden der Freizeit, die wir hauptsächlich mit Brettspielen verbrachten.

Am Abend fand dann die eigentliche Verlobung statt. Für einige Stunden saßen die Eltern der Braut und des Bräutigams zusammen und verhandelten wohl die anstehende Zusammenführung der Familie. Ein Pujari (Priester) sprach dazwischen lange Texte in ein Mikrofon. Ob es sich hierbei um Gebete oder um eine Moderation der Verhandlungen handelt kann ich nicht beurteilen, da ich kein einziges Wort verstanden habe. Doch allein das Beobachten dieser scheinbar einem bekannten Ablauf folgenden Zeremonie war für mich sehr spannend. Im Anschluss folgte eine eher westliche Verlobung. Draußen hatte man eine Bühne errichtet. Eine Moderatorin in funkelndem Abendkleid sorgte für Stimmung. Chinmayee und Sabby tauschen auf der Bühne ihre Ringe. Dann wurden Hochzeitspiele durchgeführt. Braut und Bräutigam stellten jeweils ein Team zusammen, das in unterschiedlichen Wettkämpfen antrat. Gewonnen hatte das Team der Braut. Die schillernde Moderatorin müsse sich wohl beim entscheidenden Liegestütze-Wettkampf verzählt haben, versicherten mir mehrere Mitglieder des geschlagenen Teams. Der Stimmung tat das jedoch keinen Abbruch. Der Abend klang mit fröhlichen Tänzen aus. Die Familien der beiden hatten uns außerdem eine Übernachtung in einem nahen Schlafsaal organisiert, wo wir noch bis spät in die Nacht Karten spielten. Mein persönliches Highlight in der Unterkunft war allerdings der strahlend gelbe Frosch, der in der Dusche wohnte.

Am nächsten Morgen folgte die eigentliche Trauung. Diese fand in einem gemütlichen Innenhof im Gebäude statt. Dort steht eine viereckige Bühne in der Mitte und ringsumher können sich die Zuschauer versammeln. Die Hochzeit selbst ist ebenfalls eine Abfolge sorgfältig ausgewählter Rituale, die sicherlich allesamt eine tiefere Bedeutung tragen, als mir ersichtlich war. Auch hier konnte ich also mehr beobachten als verstehen. Interessant war die Trauung allemal. Ich erinnere mich, dass mehrere verschiedene Hüte zum Einsatz kamen und dass die beiden viele Male um ein kleines Feuer auf der Bühne liefen. In dieses wurden auch Reiskörner hineingeworfen. An manchen Stellen der Trauung wiederum warfen Gäste Blumenblätter auf die beiden. Ich war stets gespannt, was jeweils als nächstes folgen würde, denn der Fantasie waren hier keine Grenzen gesetzt. Plötzlich schien die Trauung beendet, denn beide verließen die Bühne. Wir fanden uns in einer wilden Tanzeinlage im Hof wieder, begleitet von einer ganzen Gruppe von Trommlern. Doch nach wenigen Minuten zog die tanzende Schar wieder in Richtung Bühne. Nun war jedoch die Braut verschwunden. Sie wurde dann auf einer Art Sitz aus Blättern wieder hineingetragen. Die Hochzeit wurde fortgesetzt. Schließlich standen sie sich gegenüber, allerdings voneinander getrennt durch ein riesiges weißes Tuch mit dem Sonnensymbol. Der Priester redete lange und ausführlich. Irgendwann fiel das Tuch. Die beiden hängten sich Ketten um. Und dann war es wohl geschafft. Als sie ihre Hände hochhielten, war auch für die Gäste ohne Sprachkenntnisse klar: Die beiden sind nun verheiratet! Zum Abschluss bekamen wir alle einen Turban auf den Kopf gesetzt.

Ich habe mich auch am zweiten Feiertag sehr wohlgefühlt. Erneut hat mich die ungezwungene Atmosphäre beeindruckt. Trotz des geordneten Ablaufs der Zeremonie herrschte eine absolute Lockerheit. Besonders Sabby lachte immer wieder herzlich über die Vorgänge, die ihm als Bengali wohl auch neu waren. Und auch hier konnten die Gäste kommen und gehen, wie sie wollten, sodass sich immer wieder die Gelegenheit bot, mit anderen Gästen zu plaudern. Herzlich aufgenommen wurden wir vor allem von den Eltern der beiden. Besonders Sabbys Vater freute sich sichtlich über die weitangereisten Gäste. „I am so happy.“, beteuerte er immer wieder, während er meine Hand schüttelte. „I am very happy too!“, erwiderte ich ehrlich. Auch mit den Freundinnen und Freunden sowie Geschwistern der beiden habe ich mich auf Anhieb sehr gut verstanden.

Die Hochzeit war ein tolles Erlebnis für mich. Für indische Verhältnisse war sie mit weniger als 200 Gästen eher klein, aber genau deshalb konnte auch diese gemütliche und freundschaftliche Atmosphäre aufkommen.

Bezüglich meiner Kleiderwahl konnte ich nach zwei Tagen ein Fazit ziehen: Ich war overdressed. Die meisten anderen Gäste trugen an allen Tagen Kurtas, was angesichts der Temperaturen auch absolut Sinn macht. Fast schien es mir, als hätte ich versehentlich einen Bräutigams-Anzug gekauft, obwohl mir die eifrigen Verkäufer mehrfach beteuert hatten, dies sei genau die richtige Wahl für mich als Gast. Ich habe mich trotzdem total wohl gefühlt und viele Gäste haben meine Kleiderwahl gelobt. Und das freute mich natürlich. Den schildernden schwarzen Anzug kann ich sicher auch beim Besuch der Staatsoper anziehen. Der teure Kauf war also keineswegs vergebens. Außerdem kenne ich inzwischen einige Inder, sodass es hoffentlich noch weitere gemeinsame Feste gibt.

Bis zur abschließenden Feier in Kolkata hatte ich noch einige Tage Zeit. Die kleine Gruppe der Berliner war entschlossen, einfach noch eine Weile in Pune zu bleiben und dann nach Kolkata zu fliegen. Ich hatte mir aber schon weit vorher überlegt, dass ich in dieser kurzen Zeit einen möglichst umfassenden Eindruck von Indien haben wollte. Ich wollte die heiligste hinduistische Stadt Varanasi besuchen und am Maha Kumbh Mela Fest in Prayagraj teilnehmen. Die nun folgenden Tage zähle ich zu den für mich bisher spannendsten Reiseerfahrungen in all den Jahren.

Varanasi ist nach hinduistischem Glauben die erste und letzte Stadt, die es auf der Erde gab und geben wird. Sie liegt am heiligen Fluss Ganges. Viele Menschen kennen die Bilder von gläubigen Hindus, die in das schmutzige Wasser des Ganges tauchen, um sich spirituell zu reinigen. Was nicht alle wissen ist, dass man in Varanasi tote Menschen verbrennt. Verstorbene Hindus werden aus dem ganzen Land – und teilweise aus dem Ausland – herbeigeschafft um hier kremiert und in die heiligen Fluten gesetzt zu werden. Der Glaube besagt, dass man durch eine Bestattung im Ganges endlich den Kreislauf der Wiedergeburt beendet und den Erlösungszustand “Moksha” erreicht. Die Hindus gehen von abertausenden Reinkarnationen aus, bis sie endlich Moksha bekommen. Ein Ende dieses beinahe ewigen Neu-Beginnen-Müssens ist also erstrebenswert. Es liegt auf der Hand, dass so ein kulturell und spirituell bedeutsamer Ort zu den wichtigen Reisezielen auf der Erde zählt. Ich hatte schon vor Jahren davon gehört. Für mich war Varanasi immer eins der Ziele, die mich irgendwann nach Indien locken würden. Doch andererseits hört man von Varanasi eigentlich ausschließlich Schlechtes. Im Internet gibt es hunderte Negativ-Beiträge von Menschen, die sich die Verbrennungen angeschaut hatten und schwer enttäuscht waren. Angeblich wird man von den Einheimischen nahezu belästigt. Manche berichten von handfesten Auseinandersetzungen. „Top 10 Scams to avoid in Varanasi“ – solche Listen, die nahelegen, dass es also weit mehr als nur zehn Scams geben muss, wurden auf verschiedenen Reiseblogs veröffentlicht. Der persönliche Bericht eines Freundes deckt sich mit diesen Geschichten. Nur Felix, mein lieber Kameramann für Nepal, sagte mir ganz entspannt, dass er in Varanasi immer wunderbar zurechtgekommen sei. Ich saß im Flugzeug nach Varanasi und war gespannt, ob ich der Stadt gewachsen sei. Der erste Eindruck war eher negativ. Die Taxifahrt zum Hotel bot Blicke in eine Stadt, die mir vielerorts noch viel kaputter und vermüllter vorkam als Pune. Irgendwann konnten wir aufgrund einer Straßensperre nicht mehr weiterfahren und der Taxifahrer setzte mich aus. Mit meinem Rollkoffer musste ich noch einige Minuten durch enge, dunkle Gassen irren, bis ich mein Hotel fand. Gebucht hatte ich eine Unterkunft, die mir vergleichsweise edel erschien. Aber die Realität zeichnete ein anderes Bild. In der Lobby befand sich eine staubige Baustelle und das Zimmer war extrem abgenutzt und offensichtlich nicht sauber. Außerdem waren Tür und Fenster mehr schlecht als recht in ihren Rahmen gesetzt, sodass Stadtlärm und die Gespräche der Nachbarn auch im Zimmer deutlich zu hören waren.

Am Abend lief ich noch durch die dunkle Stadt, um etwas zu Essen zu finden. Nach längerem Suchen fand ich ein sauber wirkendes Restaurant, wo man für wirklich sehr günstiges Geld essen konnte. Ich wurde direkt von einer Gruppe junger Männer an den Tisch gerufen. Freundlich und mit gutem Englisch luden sie mich ein, mit ihnen zu essen. Sie bestellten mir eine Mahlzeit, die sie auch bezahlen wollten. Und so hatte ich doch einen angenehmen Abend, trotz der ersten Bedenken bezüglich der Stadt. Wir aßen und redeten. Sie waren mit einer großen Gruppe Männer aus weit entfernten Städten angereist, um am erwähnten Maha Kumbh Mela Fest teilzunehmen, das ich auch noch besuchen würde. Nach dem gemeinsamen Abendessen luden sie mich noch in ihre Herberge ein, wo sie für rund 12 Leute drei Zimmer angemietet hatten. Wir tranken ein Gläschen Schnaps, doch ich verabschiedete mich nach kurzer Zeit, erschöpft von der langen Reise. Auf dem Rückweg zum Hotel reflektierte ich. Diese Stadt ist deutlich intensiver als Pune, obwohl ich noch nicht einmal am Ganges war. Bereits hier, in der nächtlichen Innenstadt, herrschte das pure Chaos. Menschen musizierten und tanzten, viele Kühe und Straßenhunde streunten umher, riesige Menschenmassen bahnten sich ihren Weg durch die verwinkelte Innenstadt. Und in einer kleinen Seitenstraße stolperte ich beinahe über einen Mann, der geradezu ordentlich ausgestreckt auf dem Boden lag. Nach wenigen Sekunden begriff ich: Hier liegt eine Leiche, auf einem Brett drapiert. Mit geschlossenen Augen und grau schimmernder Haut lag der alte Mann beinahe friedlich vor mir. Ich überlegte kurz, wie ich reagieren müsste. Ist das eine Situation, in der man sich erschrecken oder ekeln sollte? Mir war klar, dass er hier wohl zwischengelagert und sicherlich jeden Augenblick zu den Verbrennungsstätten am Fluss getragen werde. Also hat alles seine Ordnung, entschied ich, und setzte meinen Heimweg fort.

Am Morgen brach ich endlich zum Ganges auf. Nun sollte sich zeigen, ob der schlimme Ruf dieser Stadt berechtigt ist. Wenn man aus einer der engen Gassen tritt und den ersten Blick auf den Ganges wirft, eröffnet sich ein unglaubliches, detailreiches und absurdes Bild. Die Gasse, in der ich nun stand, endete weit oberhalb des Ganges. Vor mir lagen dutzende Treppenstufen, die hinunter zum heiligen Fluss führen. Auf den Treppen ein buntes Gewimmel: Menschen, die gerade aus dem Fluss gestiegen waren, kletterten triefend die Stufen empor. Frauen aus niedrigen Kasten fegten in bunte Kleider gehüllt die Steinplatten; eine Sisyphusarbeit, denn überall liegt Müll. Vor den Tempeln saßen sogenannte Sadhus; Menschen, die sich einem streng religiösen Leben verschrieben haben. Überall steigt Rauch auf. Ziegen und Hunde, teilweise auch riesige Kühe irren umher. Menschen tragen Holz, verkaufen Tee aus kleinen Kannen oder haben religiöse Halsketten vor sich ausgebreitet, die sie anbieten. Ein absolutes Chaos inmitten einer filmreifen Kulisse. Der Fluss, der unterhalb der steilen Treppen liegt, ist einige hundert Meter breit. Hier kreuzen kleine Holzschiffe in einem völligen Durcheinander ihre Wege. Was für ein Anblick! Ich begann, am Fluss entlang zu laufen und dabei Fotos zu machen. Eigentlich ist die ganze Innenstadt mit diesen Treppen versehen, die man hier als Ghat bezeichnet. Nur an wenigen, ausgewählten Ghats, gibt es die Totenverbrennungen. Zum größten Burning Ghat, dem Manikarnika Ghat, wollte ich nun gehen. Anfangs war ich hochkonzentriert und hielt ständig Ausschau nach lauernden Gefahren. Wann würde ich mit den Top 10 Scams konfrontiert werden? Aber es passierte absolut gar nichts negatives. Ein paar Leute fragten mich nach Fotos. Eine ältere Dame malte mir ein Om-Zeichen auf die Stirn. Diese bunten Bemalungen, Tilak genannt, sind aber üblich und keine Touristenfalle. Auch die Inder bekommen sie, wenn sie hier sind. Allgemeines Selbstverständnis ist, dass man einer solchen Person ein wenig Geld gibt, was ich auch tat. Es sind üblicherweise Cent-Beträge. Und auch den Sadhus kann man, wenn man möchte, Kleinstbeträge spenden. Auch das habe ich gemacht, bevor ich sie fragte, ob ich ein Foto schießen dürfe. Ich gab meist zwischen 20 und 40 Rupien, das sind quasi 20 bis 40 Cent. Die einzige Person, die nach mehr Geld fragte, war die Tilak-Malerin. Aber da sagte ich selbstsicher und freundlich „Nein“ und zog weiter. Ich konnte es kaum fassen, wie unkompliziert es hier zuging. An einer Engstelle in Richtung Burning Ghat hatte sich eine lange Schlange gebildet. Ein paar Polizisten hatten den schmalen Durchgang mit Holzbalken abgesperrt. Ich vermutete, dass die Leute vielleicht in irgendeinen Tempel wollten, also lief ich an der Schlange vorbei, lächelte den Polizisten nett an und sagte „Namaste“. Dann kletterte ich über den Holzbalken. Der Gruß wurde freundlich erwidert und ich setzte meinen Weg fort. Erst später erfuhr ich, dass hier eigentlich alle anstehen, die ihren Weg in diese Richtung fortsetzen wollen. Ich hatte mich also vorgedrängelt und eine offizielle Polizeiabsperrung überwunden. Aber oft hat man als weißer Europäer ein Privileg und eine gewisse Narrenfreiheit, wenn man freundlich und selbstsicher auftritt. Das versuche ich eigentlich nicht auszunutzen, doch manchmal fällt es mir erst nachträglich auf.

Nun kam ich also zum Burning Ghat. Diese Anlage muss man wohl zu den absurdesten Kulissen in der Stadt zählen. Auf einem großen Berg aus Sand steht ein Tempel, der vom jahrelangen Rauch teils schwarz ist, doch die ursprünglich rote Farbe scheint noch hindurch. Das Gebäude ist so groß, das man es in mehreren Gassen durchqueren kann. Alle sichtbaren Zimmer sowie weite Teile der Gassen sind mit tausenden Holzbalken zugestopft. Daneben steht noch ein kleinerer Tempel, der Ratneshwar Mahadev Tempel, der inzwischen im Fluss versinkt. Das Garbhagriha, also das Heiligtum, das Innere des Tempels, ist bereits im Matsch des Ufers vergraben. Der turmartige Tempel war einst rund 13 Meter hoch, meiner Schätzung nach ist weniger als ein Drittel des Gebäudes noch zu sehen. Der verbleibende Rest vom Dach ist schief zur Seite gelehnt. Vor diesem Labyrinth aus Tempeln, Gassen und Stufen finden die Verbrennungen statt. Ich war erstaunt, wie wenig glamourös diese Kremation vollzogen wird. Es wirkt erstaunlich zweckmäßig, nüchtern. Auf dem Sand werden große Holzhaufen aufgeschichtet, darin liegt die tote Person, dann wird der Scheiterhaufen angezündet und brennt nieder. Ringsumher versammeln sich alle möglichen Menschen, die zuschauen wollen. Die Verstorbenen sind anfangs in Tücher gehüllt, die das Feuer jedoch sofort zerfrisst. Dann kann man beobachten, wie sich die Flammen schlängeln um eine Hand oder den Kopf, der aus dem Holzhaufen herausschaut. Minutenlang beobachtete ich einen solchen Kopf in den Flammen, der durch die Hitze bereits etwas eingefallen war. Auch die Haare brennen nur langsam vor sich hin. Ab und an wird man von der Rauchwolke erfasst, die direkt von den brennenden Körpern kommt. Es ist ein sonderbares Schauspiel, doch für die hier anwesenden Hindus etwas völlig Normales. Und für viele ist es auch mit sehr positiven Gefühlen verbunden, denn diese Person wird nun endlich Erlösung erlangen. Hunderte Schaulustige versammeln sich zu jeder Zeit um die Feuer. Auch eine Kuh stand völlig unbeeindruckt daneben. Alle, die vorbeiliefen, berührten respektvoll die Nase des Tiers. Hier werden Kühe als heilig angesehen, unter anderem, weil der Hindu-Gott Krishna bei Kuhhirten aufgewachsen sein soll.

Auch hier konnte ich völlig ohne Probleme zuschauen. Ich hatte vorher gelesen, dass Touristen mit Kamera teils unter Androhung oder Einsatz von Gewalt, vertrieben worden seien, wenn sie einer vorangegangenen (eigentlich illegalen) Geldzahlungsaufforderung nicht Folge leisteten. Aber niemand sprach mich diesbezüglich an. Auch hier nur freundlicher Small Talk und ein nettes „Herzlich Willkommen“ von den Umstehenden. Nur auf dem Dach des Tempels kam ich mit einem der Scams von der Liste in Berührung. Wer auf das eigentlich öffentliche Dach des Tempels steigen will, zum Beispiel um Fotos zu machen, wird aufgefordert, für Weisenkinder zu spenden. Rund 20 Euro erwarten sie dort. Die Männer, die hier nach den Spenden fragen, gehören aber offensichtlich nicht zum Tempel und werden das Geld wahrscheinlich nicht weitergeben. Auf einen Besuch des Daches habe ich daher verzichtet. Abgesehen davon hatte ich keinerlei Probleme.

Ich beobachtete die Verbrennungen mit einem beinahe friedlichen Gefühl für rund eine Stunde. Anschließend machte ich mich auf die Suche nach einem Boot, um wieder flussabwärts zu fahren, da ich inzwischen einen beachtlichen Fußweg zurückgelegt hatte. Die Boote hier am Ghat sind ein öffentliches Verkehrsmittel. Rund 300 bis 500 Rupien wären ein guter Touristenpreis. Einheimische zahlen meist nur 200 Rupien, so hörte ich. Am Ufer fragte ich verschiedene Kapitäne. Auf den Booten hier direkt am Burning Ghat saßen auch einige Touristen. Die Preise waren jedoch höher, als sie sein sollten. 1.000 oder sogar 1.500 Rupien wollten sie. Ich ging weiter. Dann sah ich ein klappriges Holzboot, das bereits abgelegt hatte, darauf kein einziger Tourist, sondern nur Inder. Ich rief rüber: „200 Rupies?“ und sprang auf das abfahrende Boot. Ich drückte dem Kapitän 200 Rupien in die Hand. Ohne jegliche Diskussion steckte er das Geld ein. Ich setzte mich neben zwei Männer, mit denen ich mich auf der Fahrt auch ein bisschen unterhielt. Sie waren aus einer Stadt im südlichen Indien angereist und hatten das Maha Kumbh Mela im nahen Prayagraj besucht. Einer von beiden, Shree Ganesh, erklärte mir eifrig, was er über das große Fest und über die heilige Stadt Varanasi wusste.

Nach einer halben Stunde auf dem Boot fragte ich die beiden, ob ich mich ihnen für den restlichen Tag anschließen dürfte. Das erlaubten sie mir gern. Wir besuchten einen versteckten Tempel in einem kleinen Stadtviertel abseits des Flusses. Hier durfte ich nicht fotografieren. Doch die Schönheit des Tempels habe ich noch gut in Erinnerung. Er war an sich weitläufig, aber in verschiedene Höfe getrennt, sodass man sich durch ein ziemlich verzweigtes Labyrinth bewegen musste. Es gab mehrere Schreine, viele bunte Statuen, den typisch indischen Blumenschmuck und alte Bäume, die sich mit ihren Wurzeln an bröckelnden Mauern festklammerten. Den beiden war der Besuch des Tempels aus spiritueller Sicht wichtig. Sie blieben mehrfach stehen, um zu beten.

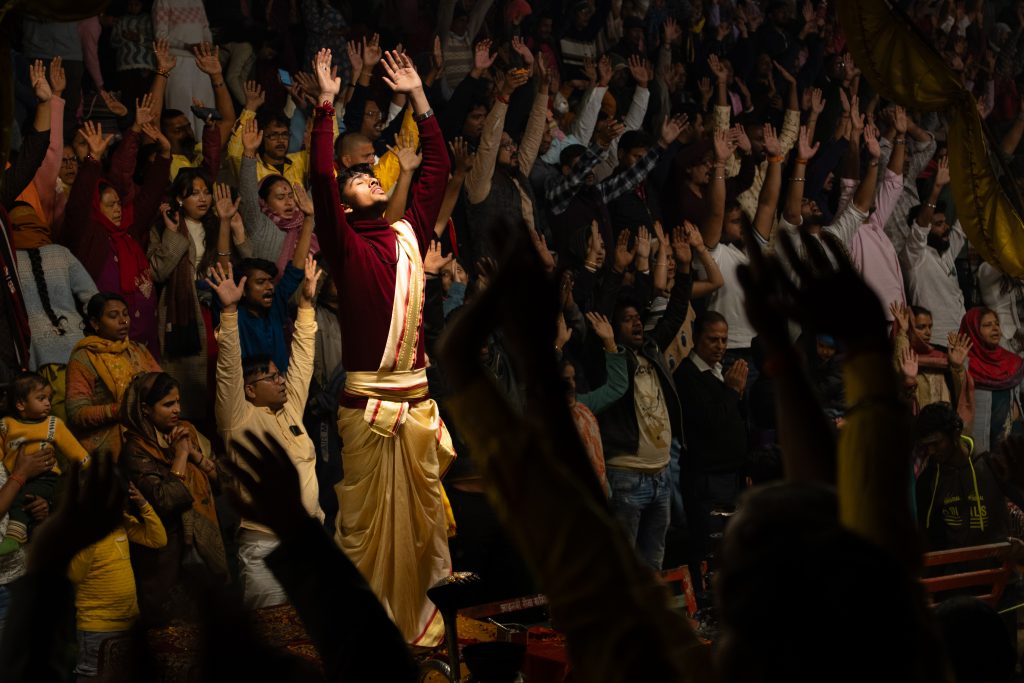

Zum Abschluss des Tages luden sie mich zu einer weiteren Bootsfahrt ein. Diesmal handelte es sich um eine Art organisierte Rundfahrt. Wir saßen auf dem Dach eines deutlich größeren Schiffs und schipperten durch die inzwischen tiefschwarze Nacht. Ein Guide stand vorn und erklärte eifrig, was er über diesen oder jenen Ort wusste. Ich habe auch hier kein Wort verstanden, da der komplette Vortrag auf Hindi stattfand. Irgendwann wendete das Boot und wir fuhren zurück, in die Richtung aus der wir gekommen waren. Es gab nichts mehr zu erklären, also stimmte der Guide ein paar Lieder an, die alle zu kennen schienen. Er reichte sein Mikrophon herum und wer wollte, konnte ein paar Zeilen mitsingen, getragen vom Chor der weit über 100 Gäste. Der schiefe Gesang hallte weit über den Fluss. Dieser laue Abend im Dunkeln hat mich wirklich begeistert. Ich fühlte eine tiefe innere Ruhe durch die Lieder der Gäste. Man merkt, dass die Inder diesen Ort wirklich als ein Heiligtum schätzen und diese spirituelle Begeisterung in solchen Momenten zum Ausdruck bringen. Hier waren ganz einfache Menschen versammelt, die meisten kamen wohl gerade vom Maha Kumbh Mela Fest und hatten sich dort spirituell gereinigt. Nun waren sie zuversichtlich, getröstet, glücklich. Der nächtliche Gesang übertrug den inneren Frieden, den die Gläubigen auf dem Schiff empfanden. Weit entfernt am Flussufer sahen wir außerdem die Priester, die allabendlich in einer langen Aarti-Zeremonie den Fluss segnen. Dazu schwenken sie große Kerzenständer in alle Himmelsrichtungen. Tausende Leute waren versammelt, um der Segnung beizuwohnen.

Ich hatte einen wunderbaren Tag erlebt. Inzwischen fühlte ich mich komplett angekommen und aufgenommen. Ich durfte vielen tollen Menschen begegnen, allen voran Shree Ganesh und seinem Freund. Ich hatte Vertrauen gewonnen in diese berüchtigte Stadt. In einem kleinen Laden kaufte ich noch indisches Gebäck frisch vom Feuer, bevor ich zufrieden ins Bett fiel.

Früh morgens verließ ich das Hotel. Heute würde ich ein echtes Abenteuer erleben. Vom 13. Januar bis zum 26. Februar fand in Prayagraj, etwa 120 Kilometer von Varanasi entfernt, das Maha Kumbh Mela statt. Laut Angaben der indischen Regierung kamen in dieser Zeit über 660 Millionen Menschen hierher. Der indische Sender DD News bezeichnete das religiöse Fest in seiner diesjährigen Ausführung als die größte Menschenansammlung, die es je auf diesem Planeten gegeben hat.

„Kumbh Mela“ bedeutet wörtlich „Fest des Kruges“ („Krugfest“). Der Legende nach stritten einst Götter und Dämonen um den Nektar der Unsterblichkeit, den sie aus dem Ksheer Sagar, dem Milchozean, dem mythischen Urmeer der Hindus, gewonnen und in einem Krug gesammelt hatten. In diesem Tumult verschütteten sie vier Tropfen des kostbaren Nektars. Sie fielen genau dort zur Erde, wo heute die Städte Prayagraj, Haridwar, Ujjain und Nashik liegen.

Immer dann, wenn Jupiter, Sonne und Mond in einer bestimmten Konstellation stehen, soll sich das Wasser der Flüsse an diesen Orten wieder in den Nektar der Unsterblichkeit verwandeln. Wer in dieser Zeit dort badet, wäscht seine Sünden ab und erhöht seine Chancen, dem ewigen Kreislauf der Wiedergeburt zu entkommen. Hinter dem Fest steckt also das gleiche Motiv wie bei den Verbrennungsritualen in Varanasi. Es geht um die Erlösung Moksha.

Das Kumbh Mela rotiert zwischen den vier Städten und findet in unterschiedlichen Zyklen statt – alle drei, sechs, zwölf oder sogar 144 Jahre feiert man verschiedene Ausführungen des Festes. Die größte und seltenste Form ist das Maha Kumbh Mela, das „Große Krugfest“, das nur alle 144 Jahre und immer in Prayagraj gefeiert wird. Somit kann man es höchstens einmal im Leben erfahren, wenn überhaupt. Es ist das wirkungsvollste aller Feste: Das Maß der Reinwaschung ist besonders hoch. Das erklärt, warum scheinbar jeder zweite Hindu auf der Welt das Fest besuchte.

Als ich vor einigen Monaten von dem Fest erfuhr, wusste ich, dass ich es mir unter keinen Umständen entgehen lassen konnte. Wie gesagt, diese Möglichkeit würde sich in meinem Leben wahrscheinlich nie wieder bieten. Ritu, eine indische Freundin aus Berlin half mir bei der Organisation: Zugtickets von Varanasi nach Prayagraj waren längst ausverkauft, doch sie erklärte mir, wie ich für den Tag ein privates Taxi mit Chauffeur bekommen könnte. Die Abholung war reibungslos: Der Fahrer, Sanjay Patel, stand pünktlich vor dem Hotel und putzte noch eifrig mit einem Lappen sein Auto, als ich ihn traf. Dann ging es los. Anfangs näherten wir uns dem Fest ohne Probleme und ich nutze die Fahrt, um mich ein wenig mit Sanjay zu unterhalten, der allerdings nicht so viel English sprach. Doch rund 20 Kilometer vor Prayagraj war auf der zweispurigen Straße kein Durchkommen mehr. An- und abreisende Autos und Busse hatten sich in einem unbeweglichen Stau verkeilt. Tausende Menschen bahnten sich zu Fuß ihren Weg durch die Autos. Manche hatten ihr Fahrzeug wohl schon dutzende Kilometer vor der Stadt zurückgelassen und liefen nun einen oder mehrere Tage lang zum heiligen Bad. Doch Sanjay wollte nicht aufgeben. Er stellte sein Auto in den Hinterhof eines windschiefen Häuschens und dann begann er, am Straßenrand sitzende Motorradfahrer anzusprechen. Und tatsächlich: Nach wenigen Minuten hatte er einen Dorfbewohner gefunden, der uns mit dem Motorrad zum Maha Kumbh Mela bringen wollte, Kostenpunkt circa drei Euro. Zu dritt saßen wir auf dem Motorrad und fuhren fast eine Stunde lang durch den dichten Verkehr; vor mir der Fahrer, hinter mir Sanjay, der sich festklammerte, um nicht herunterzufallen. Auf dem Motorrad kam mir ein Gedanke in den Sinn: Ich werde es nicht schaffen, dieser Fahrt in Worten gerecht zu werden, so dachte ich mir. Denn eine Motorradfahrt als notwendiger Transport klingt ja eigentlich sehr banal. Doch für mich war es so ein intensives Erlebnis! Wie wir mit einem ordentlichen Tempo durch die Massen von Autos und Menschen rasten, dabei oft nur knapp mit den Knien oder Armen die Fahrzeuge verfehlten. Wie sich der Fahrer entgegen jeglicher Verkehrsregeln durch kleinste Lücken zwängte, teils in den Gegenverkehr steuerte und einige Kilometer als Geisterfahrer zurücklegte. Wie Sanjay oft vom Motorrad sprang und mit Leuten diskutierte, dass sie doch noch zehn Zentimeter rangieren sollten. Zehn Zentimeter nur, damit wir unsere Fahrt fortsetzen könnten! Dazu die schwüle Hitze, der Staub, der Lärm, das Gewirr aus Gesprächsfetzen, von denen ich kein Wort verstand. Hier auf dieser Landstraße befand ich mich zusammen mit zehntausenden anderen Menschen in einer eigenen Welt. Ich war richtig glücklich. Das soll mir erstmal jemand nachmachen, dachte ich mir. Eine solche Anfahrt zu improvisieren und dabei tatsächlich erfolgreich voranzukommen – in diesem Moment kam es mir wie ein Meisterwerk vor. Und es funktionierte. Nach über einer Stunde setzte uns der Fahrer am Flussufer ab.

Ich war verwirrt. Von Menschenmassen war noch nichts zu sehen. Nur ganz am Horizont erspähte ich ein paar provisorische Brücken. Wir müssen noch weit laufen, erklärte mir Sanjay. Das Fest findet ein paar Kilometer flussaufwärts statt, dort wo der Ganges, der Yamuna und der rein mythologische und daher komplett unsichtbare Fluss Saraswati zusammenfliesen. Wir liefen also flussaufwärts. Und je näher wir kamen, desto mehr zeigte sich die schiere Größe des Festivals. Zuerst überquerten wir eine temporäre Brücke. Für das Fest wurden 30 Brücken gebaut. Dazu haben die Arbeiter große Schwimmkörper aus Metall aneinandergebunden. Auf der anderen Seite des Flusses setzten wir unseren Weg fort. Nun liefen wir durch ein Zeltlager, das im Moment beinahe menschenleer war. Diese Ansammlung von Zelten ist wohl größer als so manche deutsche Stadt, immerhin ist es das Zuhause von vielen Millionen Menschen während der Feierlichkeiten. In einem Bericht las ich, dass die Zeltstadt des Maha Kumbh Mela die „bevölkerungsreichste Stadt“ der Welt sei, wenn man so will. Nun aber wirkte sie recht leer. Wir näherten uns der Stelle im Fluss, an der das heilige Bad stattfinden muss. Und hier waren tatsächlich sehr viele Menschen versammelt. Rund 20 Millionen Menschen sollen am 30. Januar 2025 vor Ort gewesen sein. Ich glaube, es muss an der unglaublichen Weite der Landschaft liegen, dass es sich trotzdem nicht erdrückend anfühlte. Am Vortag jedoch waren über 100 Millionen da, berichtete DD News. Denn an diesem Tag standen die Sterne besonders günstig und das Bad wird als millionenfach wirkungsvoller angesehen. Wir hatten also einen vergleichsweise entspannten Tag erwischt und Sanjay führte mich auch am ruhigeren Flussufer entlang. Ein Blick auf die andere Uferseite zeigte, dass dort drüben wahrscheinlich vierfach mehr Menschen waren. Offensichtlich war er besorgt, dass wir es nicht rechtzeitig zu seinem Taxi zurückschaffen würden.

Wir erreichten die Badestelle. Hier herrschte tatsächlich ein großes Gedränge. Auf dem Boden verteilt lagen Kleidungsstücke, über die andere Menschen inzwischen hundertfach drüber gelaufen waren. Wahrscheinlich würde sowieso keiner mehr danach suchen. Verloren gehen nicht nur Kleidung und Handtücher, sondern auch Menschen. Es gibt ein Fundbüro, wo man verlorene Familienmitglieder abholen kann. Viele der Besucher sind Analphabeten und haben kein Handy. In einer 360° GEO-Reportage aus dem Jahr 2001 berichteten die Betreiber des Fundbüros, dass 90 Prozent der Verlorenen innerhalb von einer Woche abgeholt werden. 180.000 Menschen wurden damals gesucht.

Einen Tag vor unserem Besuch hatte es außerdem eine Massenpanik gegeben, als immer mehr Menschen in den Fluss geströmt sind, es aber keine Wege zum Fortgehen mehr gab. Dabei wurden laut indischer Polizei 30 Menschen zertrampelt – internationale Medien schätzen die Zahl noch höher ein. Ein paar Tage später starben erneut mehrere Menschen bei einem Massenandrang am Bahnhof vor einem der Züge, die das Maha Kumbh Mela ansteuern.

Das Bad sollte möglichst in der Mitte der Gewässerkreuzung vorgenommen werden. Am Ufer warten hunderte, vielleicht tausende Boote, die als Transport gedacht sind. Sanjay hatte anfangs Mühe, ein Boot ausfindig zu machen und nannte mir teilweise utopische Preise, die man ihm mitgeteilt hätte. Irgendwann wurde ich ungeduldig, weil ich befürchtete, kurz vor dem Ziel nicht mehr weiterzukommen. Ich wählte selbst ein Boot aus und bat ihn, den Preis zu erfragen, den ich selbst dann noch mit Nachdruck und leicht genervtem Tonfall nach unten verhandelte. Denn hier hatte ich das Gefühl, als Ausländer benachteiligt zu werden. Nachdem wir uns auf rund 10 Euro für eine Stunde Fahrt geeinigt hatten, ging es los. Zwei Männer paddelten den wackeligen Holzkahn in die Mitte des Flusses. Um uns herum kreisten hunderte Möwen, die wahrscheinlich den hinterlassenen Müll verköstigen. In der Mitte des Flusses hatten die Veranstalter kleine Plattformen aus Holz aufgebaut. Daran waren bereits hunderte Boote befestigt. Wir legten an und mussten dann über mehrere Boote klettern, um die Plattform zu erreichen. Von da aus konnte man auf eine weite Sandbank steigen und durch das hüfthohe Wasser waten. Sanjay freute sich riesig, dass er als gläubiger Hindu nun ein Bad nehmen konnte. Er tauchte mehrfach unter und betete. Inzwischen war es früher Nachmittag. Da die meisten Menschen in den frühen Morgenstunden baden, herrschte auf der riesigen Sandbank überhaupt kein Gedränge. Ich selbst konnte mich nicht überwinden, unterzutauchen. Zu viel hatte ich über die Wasserqualität des Ganges gelesen. Er wirkte zwar recht sauber, aber eine extra durchgeführte Untersuchung vor dem Fest bestätigt, dass das Wasser eigentlich zum Baden ungeeignet ist. Beispielsweise überstieg die Konzentration der Kolibakterien schon vor Beginn der Feierlichkeiten den zulässigen Grenzwert um ein zwanzigfaches. Die indischen Gäste schien das nicht zu stören. Überall blickte ich in begeisterte Gesichter. Menschen waren aus ganz Indien und teilweise aus dem Ausland hergekommen, um sich von ihren Sünden zu befreien. Eine Banalität wie die Wasserqualität spielt dabei keine Rolle. Ich habe meinen Spaziergang im Ganges als sehr positiv in Erinnerung. Auch ich konzentrierte mich in dem Moment auf das Beobachten und Fotografieren der Gläubigen.

Auf der Rückfahrt verteilte ich auf dem Boot Dubai-Schokolade, die ich vor einigen Tagen in der Metropole gekauft hatte. Sie war inzwischen zu einem weichen Brei verschmolzen, der trotzdem sehr gut bei den anderen Passagieren ankam.

Wir machten uns auf den Heimweg. Erneut mussten wir sehr weit laufen, um überhaupt das Festgelände und die Zeltstadt hinter uns zu bringen. Unterwegs kaufte sich Sanjay eine Portion Bhel Puri, eingewickelt in altes Zeitungspapier. Ein Polizist kam herzu und bedankte sich für meinen Besuch. Er spendierte mir eine Zeitungstüte mit dem typisch indischen Puffreis, der mit roher Zwiebel und Zitrone serviert wird. Inzwischen hatte ich meine anfänglichen Hygienebedenken sowieso aufgegeben. Wer in Indien auf Sauberkeit beim Essen achten möchte, ist zu sehr eingeschränkt. Stattdessen aß ich inzwischen alles, was mir angeboten wurde, verbrauchte allerdings in den zwei Wochen in Indien auch die Hälfte meiner Reiseapotheke. Der Polizist plauderte noch ein wenig mit uns und erzählte beinahe beiläufig von seinem Einsatz am gestrigen Tag, wo so viele Menschen gestorben waren. Für ihn war es bereits zu einer Anekdote geworden, die er mir fröhlich mitteilte.

Der Heimweg war ähnlich turbulent wie unsere Anreise. Erneut ging es auf dem Motorrad durch das dichte Gedränge, bis wir unser Auto wiederfanden. Für den Rückweg wählte Sanjay teils holprige Feldwege, da sich der Stau auf der Hauptstraße noch verstärkt hatte. Spät in der Nacht war ich wieder in Varanasi. Ich war sehr glücklich mit den Eindrücken dieses Tages. Im Nachhinein wurde mir bewusst, dass es gar nicht so selbstverständlich war, dass ich in nur einem Tag von Varanasi zum Maha Kumbh Mela und zurück gekommen bin. Es ist zum einen Sanjay zu verdanken, der uns geschickt durch Prajagray manövrierte und in weiser Voraussicht die weniger hektische Uferseite auswählte. Und außerdem hatte ich im Vorfeld gute Ratschläge von indischen Freunden bekommen. Der wichtigste war, meinen ursprünglichen Plan zu verwerfen und nicht am 29. Januar anzureisen. Dann wäre ich am Ende noch Teil der Massenpanik geworden. Mein Besuch am 30. Januar hingegen war genau im richtigen Maße hektisch und kontrollierbar. Ich bin heute noch sehr glücklich, dieses Weltereignis miterlebt zu haben. Seither erzähle ich immer, wenn ich auf Hinduisten treffe, von meinem Erlebnis beim Maha Kumbh Mela war. „You are so blessed. You are the luckiest man.“, sagen sie dann, denn meine Chancen auf den Himmel sind an diesem Tag wohl immens gestiegen.

Inzwischen war ich eine Woche lang in Indien. Ich hatte jedoch schon so viel erlebt, dass es sich wie eine Ewigkeit anfühlte. Im positiven Sinne: Bei einer solch dichten Reise rücken Erlebnisse wie mein vorangegangener Dubai-Besuch sofort in weite Ferne. Ich flog nach Kolkata, wo der letzte Hochzeitsfeiertag stattfinden sollte. Nun stand auch meine Reise nach Nepal in greifbarer Nähe und die letzten Vorbereitungen hatten mich eingeholt. Ich verbrachte die letzten Tage zunehmend mit weiteren Telefonaten, Planungen, Drehvorbereitungen… Natürlich hatte ich schon in Deutschland sehr viel organisiert, doch kurz vor Drehbeginn musste ich alles nochmal prüfen bzw. getroffene Absprachen noch einmal wiederbeleben. Ich hatte aber schon so viel gesehen, dass ich in Kolkata überhaupt keinen Druck verspürte, mich umschauen zu müssen. Stattdessen arbeitete ich im Hotel und versorgte mich mit weichgekochten Nudeln aus einem umgebauten Anhänger am Straßenrand gegenüber. Die letzte Hochzeitsfeier nahm nur einen Nachmittag und Abend in Anspruch. Die Familie des Bräutigams hatte einen Garten gemietet und hübsche Zelte aufgebaut. Am Nachmittag gab es noch eine kleine Zeremonie, die im Wesentlichen daraus bestand, das sich Braut und Bräutigam gegenseitig fütterten und beispielsweise einen riesigen Fischkopf verzehren sollten. Geschafft haben sie das nicht. Ich war wohl derjenige, der den größten Teil der seltsamen Delikatesse verspeiste. Danach wurde ein riesiges Büfett eröffnet. Weit über hundert Speisen standen zur Verfügung. Hinter jedem Topf, jeder Schüssel und jeder Kuchenform stand Küchenpersonal, das eifrig beim Auftun der Speisen unterstützte. Man konnte sich frische Smoothies machen lassen, Drachenfrüchte in feine Scheiben schneiden lassen. Die Schönheit des Abends bestand allerdings darin, viele Gäste von den vergangenen Hochzeitstagen wiederzusehen. Mit einigen hatte ich mich inzwischen vorsichtig angefreundet.

Die Reise endete ebenso schnell, wie sie begonnen hatte. Den letzten Tag verbrachten wir in Sabbys Elternhaus, bestaunten, wie er aufgewachsen war. Dann widmete ich mich wieder der Arbeit. Am sehr frühen nächsten Morgen flog ich dann nach Kathmandu und traf am Flughafen ein letztes Mal auf die Berliner Reisegruppe, die zeitgleich nach Frankfurt aufbrach.

Es war eine wunderbare Reise. Keine zwei Wochen war ich in Indien, doch ich habe so viele Eindrücke gesammelt, die mich begeistern. Meine anfänglichen Bedenken sind verflogen. Ja, das Land ist chaotisch, schmutzig, es stinkt vielerorts – und man beobachtet so viele Verhaltensweisen, die aus meiner Sicht keinerlei Sinn machen. Aber viele Menschen in Indien sind mir mit großer Freundlichkeit begegnet, haben mich eingeladen, mir geholfen und waren aufrichtig daran interessiert, mir den Besuch ihres Landes angenehm zu gestalten. Es ist ein Land mit vielen Problemen, das ist klar. Leben wöllte ich dort nicht. Aber eine Reise ist es auf jeden Fall wert. Ich möchte sehr gern schon bald wiederkommen und noch andere Regionen erkunden. Im Idealfall werde ich wieder auf eine Hochzeit eingeladen; dann kann ich meine schillernden Anzüge endlich wieder gebrauchen.

Natürlich werde ich davon berichten. Als nächstes schreibe ich hier jedoch von Nepal. Auf dem Dach der Welt drehte ich fast zwei Monate lang eine Sendung für die ZDF-Serie “Abenteuer Auswandern”.

Deshalb bis bald und liebe Grüße,

Jonas

Hinweis: Einige wenige Bilder wurden mit freundlicher Genehmigung des Brautpaars von ihrem Hochzeits-Fotografen Viral Dedhia zur Verfügung gestellt. Diese Bilder sind mit seinem Wasserzeichen versehen.